目の不自由な方を導く「盲導犬」。

最近では、日常生活を支える「介助犬」や、音を知らせる「聴導犬」も知られるようになってきました。

どれも“補助犬”と呼ばれ、障がいのある方の暮らしを支える大切な存在です。

この記事では、補助犬の種類や役割、訓練の様子、そして受け入れる私たちの社会の姿勢について、わかりやすく解説します。

目次

1. 補助犬とは?3つの種類とその役割

補助犬という言葉を耳にしたことがあっても、具体的な種類やそれぞれの働きまで知っている方は少ないかもしれません。

まずは、代表的な3つの補助犬「盲導犬・介助犬・聴導犬」について、その特徴と役割を整理してみましょう。

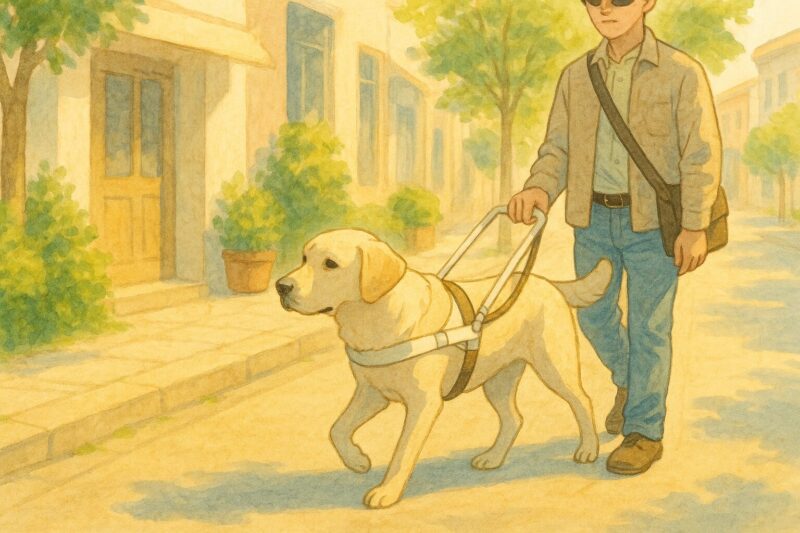

1-1. 盲導犬(もうどうけん)

- 目の不自由な方が安全に歩けるようにサポートします。

- 歩道の段差や障害物を避けるなど、道案内が得意。

- 主にラブラドール・ゴールデン・スタンダードプードルが活躍。

1-2. 介助犬(かいじょけん)

- 手足に障がいのある方の生活をサポート。

- ドアを開ける、落とした物を拾う、スイッチを押すなどが得意。

- 使用者に応じて個別に訓練されます。

1-3. 聴導犬(ちょうどうけん)

- 聴覚に障がいのある方に音を知らせます。

- チャイム・目覚まし・赤ちゃんの泣き声などを伝える役割。

- 小型犬も多く活躍しており、家庭環境に溶け込みやすいのが特徴。

どの補助犬も、それぞれの人に合わせて特別な訓練を受けています。単なる“しつけ”ではなく、人との深い信頼関係の上に成り立っているのが印象的ですね。

2. 補助犬になるまでの道のり

補助犬たちは、生まれたときからすぐに働き始めるわけではありません。

補助犬として人を支える存在になるまでには、長い訓練と選抜の過程が必要です。

そこで重要になるのが、パピーウォーカーとの生活や、訓練センターでの適性判断など、段階的な育成プロセスです。

- 生後数ヶ月は「パピーウォーカー」の家庭で愛情いっぱいに育てられる

- 約1歳で訓練センターに入り、適性を見ながら専門訓練を受ける

- 適性や体調により、リタイアする子もいる(その後は一般家庭へ譲渡)

- 合格した犬は、ユーザーとの共同訓練を経て、補助犬として正式に活躍

トレーニングの厳しさよりも、「人と暮らす犬としての幸せ」を重視している姿勢に胸を打たれます。

3. 日本での補助犬事情と課題

日本では、補助犬の存在に関する法整備は進んでいますが、実は現場レベルではまだ課題も少なくありません。

たとえば、飲食店や交通機関での受け入れ拒否、補助犬への誤解などがその一例です。社会全体での理解や配慮が、今後ますます求められるでしょう。

- 日本では「身体障害者補助犬法」により、補助犬の同伴受け入れが義務付けられています(2002年施行)

- しかし、今でも飲食店や公共施設で入店拒否が起こるケースも

- 補助犬=特別なしつけを受けた存在として社会の理解が必要

「犬連れお断り」ではなく「補助犬はパートナー」として認識する社会づくりが大切ですね。

4. 補助犬たちの“引退後”とその暮らし

さらに注目したいのが、補助犬たちの引退後の暮らしです。

その役目を終えた後、彼らはどのように過ごしているのでしょうか。温かな“第二の犬生”に触れてみましょう。

- 8〜10歳ごろに引退し、家庭犬として余生を過ごす

- 一部は元のパピーウォーカーや新しい家族に引き取られ、のんびりとした生活へ

- 引退後も変わらず“その人の大切な家族”であり続ける

責任感いっぱいに役目を果たしたあとも、最後まで愛される存在。そんな犬たちの姿に感動します。

まとめ|補助犬は「命を支えるパートナー」

盲導犬、介助犬、聴導犬――

どの犬たちも、ただのお手伝いではなく「人の暮らしに寄り添い、ともに生きるパートナー」です。

街で見かけたときは、そっと見守り、理解とやさしさをもって接していきたいですね。

-

-

狩猟犬とは?種類・役割・本能を受け継ぐ犬たちの特徴を解説

狩猟犬――それは人とともに野山を駆け、獲物を追い、時には命を預けてきた犬たちの呼び名です。彼らはただ忠実なパートナーであるだけでなく、鋭い感覚と本能を活かして、人の生活を支える「働く犬」でもありました ...

続きを見る